Между Бухарой и миром: путь художницы Азимы Нур

Как художница из Бухары превратила искусство в язык диалога между культурами и поколениями

Феруза Абдулаева, работающая под именем своей бабушки — Азима Нур, выбрала этот псевдоним как источник вдохновения и внутренней свободы. То, на что она не решалась как Феруза, смогла позволить себе как Азима Нур. Ее бабушка, учительница узбекского языка и литературы, посвятила жизнь ученикам и семье, хотя в молодости мечтала стать певицей. Сегодня ее имя продолжает жить на полотнах и муралах внучки, превращаясь в символ глубокой связи между поколениями и в хранительницу искусства.

Путь Азимы Нур в творчестве оказался столь же извилистым, как и ее жизнь. Учеба в Бухаре, Ташкенте, Париже, Мумбаи, Стамбуле — управление бизнесом, языки, философия, йога, но ни разу академическая живопись. Долгое время этот факт подпитывал синдром самозванца, лишая ее уверенности и не позволяя полностью посвятить себя искусству. Но со временем пришло осознание: если человеку предначертано идти этим путем, вселенная непременно будет на его стороне.

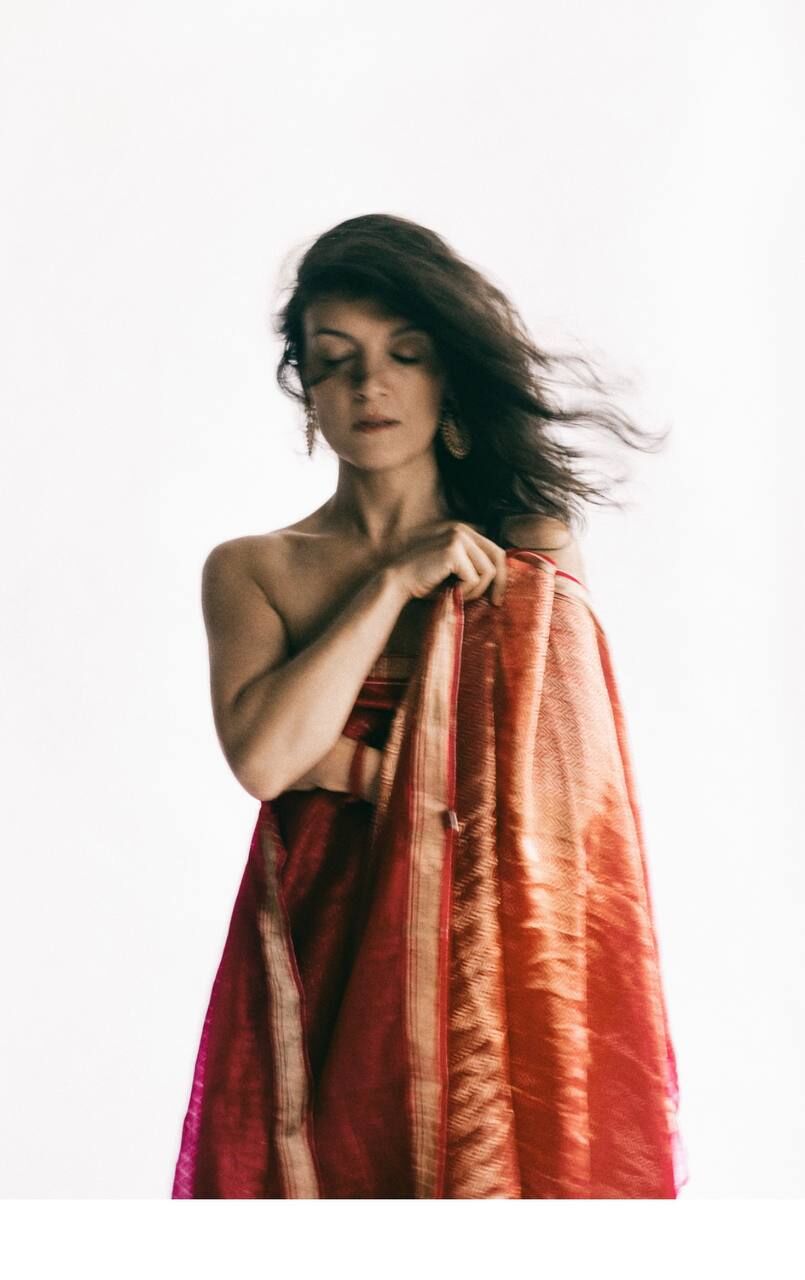

Фото: Mukasha Photography

ELLE:Как вы пришли в искусство и именно к созданию муралов?

Мне невероятно посчастливилось родиться и вырасти в Бухаре — мистическом древнем городе, где замысловатая кладка кирпичей в архитектурных памятниках, старинные дворы, росписи на стенах, а также узоры и тайны скрытые в золотошвейных узорах на бархате и шелковых сюзане, стали моими первыми учителями искусства. Я была окружена этой древней красотой с самого рождения.

Для меня искусство всегда было и медитацией, и способом мечтать, и источником силы, а также моим духовным домом и моей единственной религией.

К муралам же я пришла совершенно неожиданно в 2019 году, познакомившись с индийской художницей Шайло Шив Сулейман и благодаря приглашению стать амбассадором ее организации Fearless Collective. Там искусство стало для меня не только языком самовыражения, но и способом взаимодействия с миром через коллективный диалог и создание муралов, где мы мечтаем общественные мечты о лучшем, более справедливом будущем на стенах разных стран и городов, всегда в сотрудничестве с различными НПО, занимающимися вопросами социально уязвимых групп.

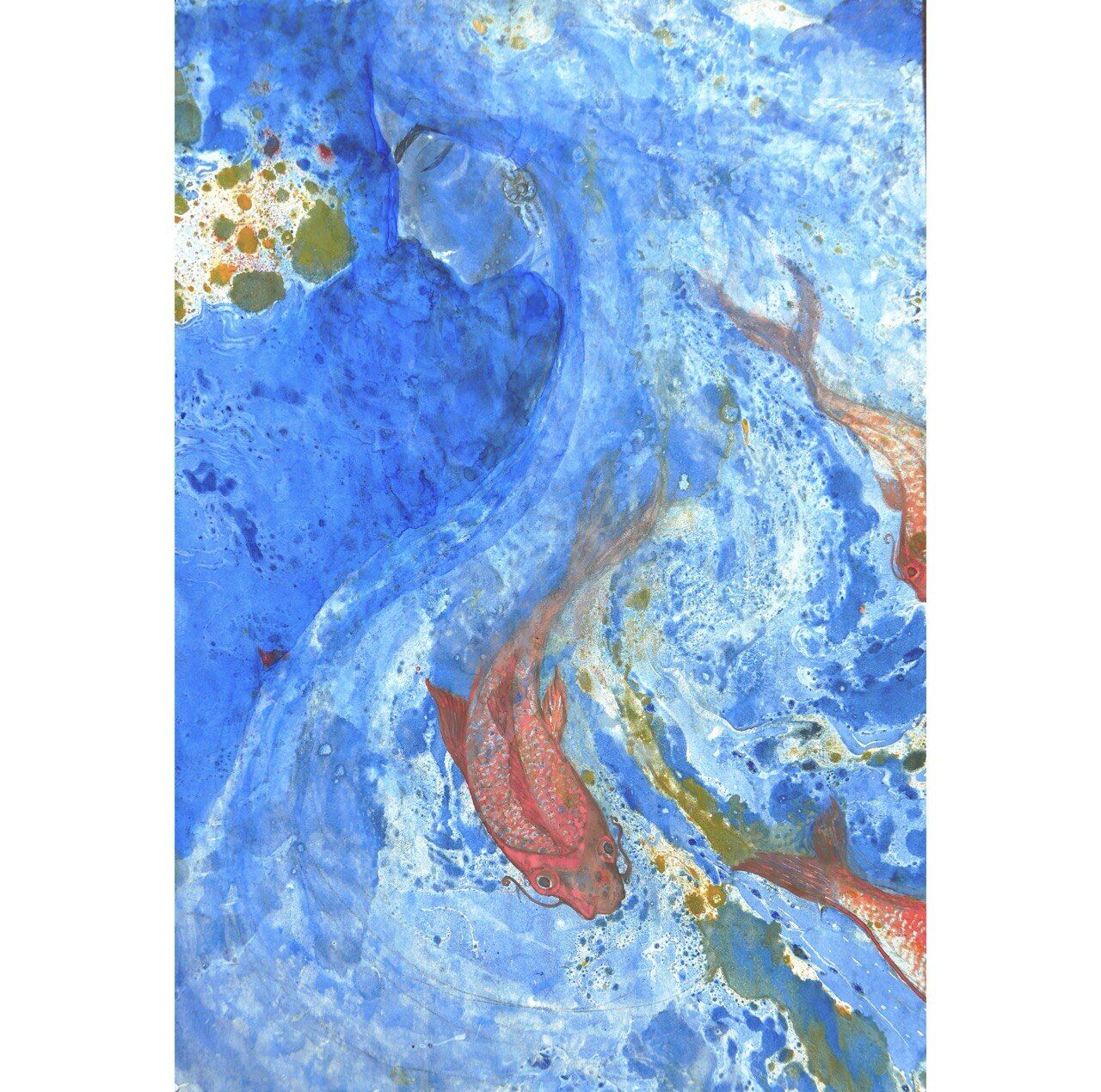

Фото: Sathvika Anantharaman

ELLE: Расскажите о вашем первом мурале и какую идею вы хотели передать в нем?

Моими первыми муралами были два коллективных проекта, которые по сей день живут на стенах города Королей — Джайпура, в Индии. Они были созданы совместно с первой когортой амбассадоров Fearless Collective. Поэтому своим по-настоящему первым муралом я считаю сольную работу, созданную в сентябре прошлого года в Бомбее.

Она появилась на стене пятнадцатиэтажного здания в районе Чембур, в проекте по переселению жителей трущоб. Мурал был создан в сотрудничестве с НПО Awaaz-e-Niswaan, которая уже более тридцати лет поддерживает женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Центральными образами я выбрала трех женщин разных поколений, сидящих рядом. А в руках женщины в центре — настоящее гигантское зеркало, встроенное прямо в стену. Как символом и напоминанием каждой женщине о том, что ее главная защитница — она сама.

Когда на зеркало попадают солнечные лучи, весь квартал преображается: мурал вспыхивает светом и превращается в волшебный портал в более безопасное будущее.

Название мурала родилось из слов одной из самых тихих участниц во время воркшопа, предшествующего его созданию: “Aaj suni aapni dhadkan “— «сегодня я услышала голос своего сердца» (в переводе с Хинди). Эти слова трансформировались в метафору о том, что каждая женщина может быть своей первой линией опоры, защиты и вдохновения, если берет на себя такую ответственность в случае отсутствия социальной поддержки или защитников, на которых она привыкла рассчитывать. Обычно-мужчин в их жизни, которые не справились с этой задачей.

Так мурал превратился в символ силы и напоминание о том, что путь в лучшее будущее всегда начинается с принятия собственной ценности и верой в себя.

Фото: Sathvika Anantharaman

ELLE: Почему именно женская тема так часто становится центральной в ваших работах? Замечали ли вы, как ваши муралы влияют на девушек и женщин, которые их видят?

Женщины всегда были и остаются моими главными музами и сердцем моих работ. Мы живем в мире, где испокон веков голоса женщин звучали намного тише и реже, чем голоса мужчин, и где их сила и потенциал часто оставались нераскрытыми. Я сама выросла в достаточно консервативной среде и знаю не понаслышке, как сложно быть женщиной и одновременно полноценной, суверенной личностью.

Поэтому, выбирая женщин героинями моих работ, я становлюсь при этом как защитницей всех нас и самой себя, так и участницей большего процесса — исцеления коллективной женской травмы и укрепления нашей веры в себя и свои способности.

Испокон веков женщина ассоциируется с магией. Мы преображаем, охраняем, исцеляем и украшаем пространство вокруг себя. И в этом волшебстве — наша сила. Эстетически же женщины для меня неисчерпаемый источник вдохновения. Мы объективно красивы все — настоящие богини.

Фото: Sathvika Anantharaman

Что касается диалога с муралами, то женщины всегда бурно откликаются на процесс из создания. В Бомбее я слышала слова поддержки от женщин и девочек самых разных религий и социальных слоев: мусульманок, индуисток, девушек из касты далитов.

Для многих из них было открытием увидеть женщину-художницу на подъемном кране, на высоте пятнадцатиэтажного дома с банками красок и кистью в руках. Они привыкли видеть в таких ролях — мужчин. Будто только они способны заниматься ‘опасными’ и ‘важными’ делами. Некоторые девочки говорили, что теперь тоже хотят стать художницами.

В их глазах я видела восторг и вдохновение. Как будто на какой-то момент сквозь меня они смогли представить и свое будущее тоже, предположить, что и они могли бы делать то, о чем раньше и не мечтали, думая, что это только для мальчиков.

Создание это мурала стало моментом органичного женского единения. Женщины квартала поддерживали нас, приносили чай, угощали, следили, чтобы никто не мешал нашей работе. В эти дни я и моя команда чувствовали атмосферу настоящего сестринства и поддержки.

О подобном эффекте мне рассказывали мои коллеги в Узбекистане, когда мы организовывали первую выставку стрит-арта в Ташкенте в 2021 году. Во время этой выставки как молодые так и уже опытные именитые художницы, одновременно создавали постеры и даже небольшие муралы прямо на улицах города. Женщины, проходившие мимо, иногда с детьми, садились рядом, задавали вопросы, делились своими историями и чувствовали, что они услышаны. Это дало им ощущение, что они не одни в своих переживаниях. Для участниц проекта самым важным стало именно это — как стрит-арт превращается в пространство диалога и солидарности.

Фото: Sathvika Anantharaman

Эта история подтверждает главное: искусство в общественном пространстве объединяет и дарит представителям любых социально ущемленных групп чувство достоинства и право на видимость.

ELLE: Вы родом из Узбекистана, но сейчас живете за его пределами. Как этот опыт – быть «между мирами» – отражается в вашем творчестве?

Я уехала из Узбекистана в возрасте двадцати лет и с тех пор живу за пределами родины дольше, чем жила в ней. Этот опыт сделал мою любовь к моей стране глубже и осознаннее. Уехав, я по-новому ощутила ее красоту и уникальность — уже с расстояния, с другой перспективы, с пониманием её особенностей, но так же и вызовов.

Но не это ли настоящая любовь? Видеть как сильные, так и уязвимые стороны — будь то любимого человека или родной земли — и продолжать любить их, хотеть работать над их улучшением.

Фото: Danny the Guy

Прожив во Франции, Турции, много путешествуя по Индии в частности и миру в целом, я стала ощущать себя гражданкой мира. Это открыло для меня мифы и краски наследия разных культур и расширило мою художественную палитру.

Индия стала для меня особым местом, моей второй родиной, а ее культура и мифология заметно переплелась с моим творчеством. Но вместе с тем именно этот опыт пробудил во мне тягу к собственным корням — к забытым пластам культуры моей родины.

Так я открыла для себя фигуру древней согдийской богини изобилия Наны, изображения которой сохранились на фресках в Пенджикенте — на границе Таджикистана и Узбекистана, на территории бывшего Согдийского государства. Мы почти ничего не знаем о доисламских верованиях Центральной Азии: история стерла слишком многое. Но путешествия и знакомство с другими традициями дали мне смелость вообразить Нану в моем исполнении, ее мир и ее важность, как аватар Матери природы.

Фото: Danny the Guy

В моих работах переплетаются образы увиденные мной в моих путешествиях, из моих воспоминаний о родине и моего собственного внутреннего мира, конечно. Я пытаюсь восстановить, но также и довоображать мифы, которые канули в лету в результате исторических событий.

Мое искусство — это отражение моего внутреннего «пограничного» состояния: я живу между странами и культурами, и именно это «между» становится моим особенным видением мира и местом рождения моих картин.

ELLE: Если бы вам предложили расписать мурал в Ташкенте или другом городе страны, какую тему вы бы выбрали сегодня?

Для меня было бы огромной честью иметь возможность создать мурал в моей родной стране.

В Узбекистане я бы хотела обратиться, пожалуй, к одной из самых фундаментальных задач нашего поколения — необходимости крайнего осознания ответственности за защиту и сохранение природы.

Сегодня в регионе, как и во всем мире, со многих платформ неизбежно звучат дискуссии об экологии и стремительно меняющемся климате. Мой мурал мог бы стать продолжением этого диалога — языком изобразительного искусства.

Фото: Mukasha Photography

Возможно, в нем нашлось бы место для фантастических существ, духов природы. Где деревья были бы изображены, как символ связи между прошлым и будущим, а реки, как символ самой жизни. Это был бы добрый, красивый, волшебный мурал, который привлекал бы внимание и детей, и взрослых. Красота — страшная сила, и напоминание о ней обостряет наше чувство ответственности за нее.

Очень надеюсь, что мне посчастливится когда-нибудь осуществить эту мою мечту.

ELLE: В Бухаре вы учились у мастера искусству «Абру бахор». Как вы впервые познакомились с этой техникой и что для вас значит «Абру бахор» – просто художественный метод или философия?

С искусством Абру-Бахор я познакомилась в 2016 году в Бухаре, во время переломного периода в моей жизни. Тогда наша семья переживала большую утрату, и я приехала в родной город на два месяца — самое долгое время, которое проводила дома с тех пор, как уехала за границу.

Именно тогда судьба свела меня с моим домло — Рахимом Хакимовым, членом Союза художников Узбекистана. Его мастерская в старинном караван-сарае стала для меня родным местом, куда я приходила каждое утро в течение многих недель и училась у мастера.

Его мастерская в старинном караван-сарае в Бухаре — моем родном городе, где я родилась и выросла — стала для меня в 2016 году особым местом. Именно там, во время переломного момента моей жизни, я познакомилась с этим искусством. Каждый день в течение нескольких недель я приходила к нему учиться, наблюдать, создавать узоры и всматриваться в рождающиеся на бумаге истории.

Абру-Бахор — древнее искусство создания мраморной бумаги, более известное в мире как Эбру. Само название переводится как «весенние облака» (abru — облака, bahor — весна) и прекрасно отражает суть процесса: яркие весенние облака возникают из красок, танцующих на поверхности воды. которые в последствии отпечатываются на бумаге.

В старину эта узорная бумага использовалась в переплетном деле, а также служила основой, на которой создавались каллиграфические тексты и украшались рукописи Корана. Поскольку ислам запрещал изображение живых существ, мастера находили выход в создании этих цветных, будто мистических фонов для текста.

Современную версию Абру-Бахор развил мой домло Рахим Хакимов, член Союза художников Узбекистана. Это его уникальная новаторская техника, в которой сплетается прошлое и настоящее. Суть этого направления искусства не только в технике, но и в философии суфизма, глубоко связанного с Бухарой. Создание мраморной бумаги по особой древней технике только первая ступень процесса. Второй, это процесс наблюдения. Иногда неделями. И только тогда, когда в узорах проступает сюжет, художник берёт в руки кисть и тонкими штрихами выделяет линии, образы, очертания. Таким образом, не художник придумывает сюжет, а будто бумага и краски как будто открывают тебе послания Вселенной. Практика созвучная Суфизму, в которым происходит непрерывающийся поиск и диалог с Аллахом.

Эта практика помогла смягчить боль моей утраты. Медитативный, неторопливый процесс Абру-Бахор успокаивает разум, позволяет смотреть на вещи иначе и замечать маленькие чудеса, которые мы упускаем в спешке жизни.

ELLE: Как, на ваш взгляд, можно сохранить и популяризировать такие древние техники среди молодежи?

Мне кажется, что у этого направления есть огромный потенциал для молодежи. Ведь в отличие от академических техник с их строгими правилами, Абру-Бахор дает полную свободу интерпретации. Каждый может увидеть в узорах на бумаге что-то свое, уникальное, связанное с его личным опытом. Это очень важно для молодых людей, которые ищут язык самовыражения без оценок и ярлыков.

Также эта форма освобождает художника от тяжести сомнений, связанных с сюжетом. Ты рисуешь исключительно то, что явилось тебе.

Чтобы сделать Абру-Бахор более видимым, нужны мастер-классы, выставки, совместные проекты. Важно создавать условия, где молодые художники смогут соприкоснуться с этой практикой и попробовать ее сами, экспериментировать с ней. Еще одна возможность — международные коллаборации: пригласить мастеров из Турции, Ирана, Ирландии даже (!) где сохранились близкие традиции, и показать, как одно древнее искусство в разных культурах пошло разными путями и в каких еще формах может заиграть новыми красками, в результате обмена опытом и коллабораций.

Таким образом мы бы подчеркнули уникальность современной версии Абру-Бахор, созданной в Бухаре моим домло (учитель) Рахимом Хакимовым, и показали, что это не только часть прошлого, но и живая, развивающаяся форма искусства, которая может вдохновить новое поколение художников.

ELLE: Есть ли у вас желание когда-нибудь посвятить целый проект именно «Абру бахор» как наследию?

Да, это давняя мечта моя и моего домло. Каждый раз, когда мы встречаемся, он напоминает мне, как важно, чтобы я уделяла больше времени Абру-Бахор.

Эта практика очень деликатная, требующая тишины, терпения и доверия процессу. Именно потому, что она столь хрупкая, она особенно нуждается в трепетном обращении и непрерывной практике.

Интересно, что муралы и Абру-Бахор находятся на противоположных концах моей художественной деятельности. Муралы требуют молниеносной скорости: ведь каждый час аренды крана стоит дорого, погодные условия нельзя гарантировать и работа должна быть завершена максимально быстро. Абру-Бахор же — полная противоположность. Здесь нет места спешке: сюжет может не появляться днями, и главным правилом считается не приступать к работе, пока он сам не откроется тебе. Там время течет иначе, и именно в этом его уникальность и магия.

Я мечтаю в ближайшее время посвятить себя созданию серии новых работ в этой технике и со временем привлечь внимание к этому искусству новой аудитории — как ценителей, так и молодых художников, которые могли бы освоить эту практику. Этими знаниями мы с моим домло с радостью поделились бы, чтобы сберечь ее и передать дальше.

ELLE: С какими вызовами и, может быть, сопротивлением вам приходилось сталкиваться?

Как и в любом процессе, бывают моменты, которые даются нам легко, и бывают те, которые учат нас новому. Одной из сложностей для меня всегда было совмещение материнства и творчества, ведь искусству нужны пространство и тишина — то, чего трудно достичь, когда ты мать двоих детей и эмигрантка без поддержки семьи рядом.

Другая постоянная трудность — сама система ценностей современного мира, где ценность искусства часто измеряется через призму потенциальной прибыли. Художник оказывается под давлением необходимости зарабатывать, вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на процессе и чистом вдохновении. Кроме того, в Узбекистане, как и во многих странах, стрит-арт еще молод и окружен недоверием.

Фото: Sathvika Anantharaman

Например, у меня не получилось реализовать мурал о поддержке женщин, переживших домашнее насилие, в Ташкенте — просто не удалось получить разрешение от местного муниципалитета, в том виде, в котором мурал был задуман. Хотя был проведен полноценный воркшоп и был создан жизнеутверждающий, яркий эскиз на заданную тему. Идея о мурале посвященного ‘негативной’ теме домашнего насилия вызвала отторжение. Страна не имеет пока большого опыта в сфере социальных муралов.

Но я верю: то, что сегодня воспринимается как препятствие, завтра может стать дверью к переменам.

ELLE: Были ли случаи, когда ваш мурал пытались закрасить или изменить? Как вы к этому относитесь?

Специфика стрит арта, частично и в эфемерности работ — не продолжительность жизни ценна, а сила эмоциональной экспрессии и диалога с обществом.

В этом есть своя философия: Ничто не вечно на земле. Или «Сarpe diem» (лови момент). Напоминание — не относиться слишком серьезно ни к чему и нужно уметь любить, не привязываясь. Главная цель стрит-арта — выразить острую эмоцию публично, произнести слово в тот момент, когда оно действительно необходимо. А то, как долго это слово будет звучать, уже вторично.

Фото: Sathvika Anantharaman

Средняя «жизнь» мурала, например, составляет около пяти лет. Ни один из муралов, в работе над которыми я принимала участие, пока не были подвержены актам вандализма, но другой вид стрит арта, которым я занимаюсь и обучаю-постеры по технике «wheatpasting», были искажены. Как те, что я наклеила на оживленных улицах в Сан-Диего. Один из них вскоре оказался дорисован маркером. Другой — изображение женщины в парандже — был сорван через четыре месяца. Но и это я считаю победой и частью диалога: даже сорвав плакат, люди признают его силу и значимость, ведь реагируют на тему, которая их задела.

ELLE: Над чем вы работаете сейчас?

Сейчас я продолжаю сотрудничество с Fearless Collective, которое выросло из инициативы в полноценный фонд и расширило сеть амбассадоров. Ближайшей зимой мы готовим коллективный мурал в Кочи, в Индии, который будет создаваться одновременно с проведением Биеннале Кочи-Музирис — одного из самых уважаемых арт-событий региона.

Фото: Бобур Алимходжаев

Кроме того, я начала личный проект, посвященный символике богини в утраченной мифологии Центральной Азии. Для меня важно восстановить и вообразить образы, которые канули в лету в результате исторических событий, и вернуть их в поле современного фокуса.

Также я получила грант от Fearless Collective на создание еще одного персонального мурала в Нью-Дели на тему изменения климата. Это будет моя самая масштабная работа: грант вдвое больше того, с которым я работала в Бомбее. Для меня это большая честь и вдохновляющая возможность.

ELLE: Как вы видите развитие уличного искусства в Узбекистане и в целом в Центральной Азии?

У нас медленно, но верно формируется культура грамотного диалога в общественном пространстве посредством искусства. Мы еще молодая страна, и многое происходит через поиск и эксперименты, через поиск баланса между традицией и современностью. Уже сегодня можно наблюдать важные шаги: первые социальные муралы, международные арт-инициативы.

Концерт Андреа Бочелли в Самарканде под открытым небом и Бухарская биеннале с ее инсталляциями в общественном пространстве, открытыми для жителей и гостей города, — все это, помимо других целей, является попыткой освободить искусство от элитарности, сделать его ближе и доступнее каждому. Подобные события мирового масштаба приближают будущее, где стрит-арт, как и искусство в целом, становится естественным и действенным языком общения с обществом.

Фото: Sathvika Anantharaman

Сила стрит-арта именно в том, что он объединяет и возвращает чувство достоинства целым социально-экономическим слоям общества, напоминая, что право на прекрасное есть у каждого. В отличие от музеев и галерей, ассоциирующихся с определенной привилегией, стрит-арт выходит прямо в общественное пространство, делая искусство доступным всем и частью повседневной жизни. Это рождает ощущение сопричастности, а вместе с ним — возможность вдохновения и исцеления для каждого без исключения.

Следующий этап, как мне кажется, — появление большего числа социальных муралов, затрагивающих важные общественные темы, и поддержка таких проектов государством.

Когда подобные диалоги происходят в общественном пространстве, это знак того, что общество становится увереннее, смелее и открытее. А значит, появляется настоящая надежда, что однажды эти социальные вопросы будут решены — ведь изменить можно только то, что признано, озвучено и существует публично.

Я убеждена, что стрит-арт в Узбекистане и Центральной Азии со временем перестанет быть лишь декоративным элементом и превратится в важный инструмент демократии и солидарности.